令和6年建設業法改正のポイント(担い手確保に向けた改正を中心に)

はじめに

令和6年(2024年)6月に、建設業法を含む「第三次・担い手3法*」が公布されました。法改正の方向性として「担い手確保」「生産性向上」「地域建設業等の維持」の3つのテーマが挙げられています。

*担い手3法

- 建設業法

- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)

- 公共工事の品質確保に促進に関する法律(品確法)

ただし、法改正の影響は民間の建設業者(発注者および受注者)だけでなく公共工事の発注者にも及んでいるため、政府が公表している説明資料も、かなり複雑なものになってしまいました。

そこで、今回の記事では建設業法および入契法(以下「建設業法等」)の改正の中で、「担い手確保」に関する(点線で囲んだ)部分に焦点を当てて解説していきます。

いつものように、当社の顧問先にも多い、中小建設業者に向けて記事を書いています。

なお、詳細については、国土交通省のウェブサイトをご参照ください。上の図を含む「改正建設業法等に関する資料(令和6年夏)」も、このページからダウンロードできます。

建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について(国土交通省)

建設業法等改正の背景

まずは、建設業法等が改正された背景を確認しておきましょう。

建設業と他産業を比較して、次の2つが大きな問題点として挙げられています。

- 低賃金

- 長時間労働

建設業において若年労働者が集まらない原因とされ、以前から改善していくべき問題とされていました。また、長時間労働については、2024年4月から適用となった「働き方改革」による時間外労働の上限規制にも対応していく必要があります。

このような背景から、建設業法等が改正されたようです。そのため、「低賃金・長時間労働の改善」というポイントを押さえておくと、今回の法改正について理解しやすくなるのではないかと思われます。

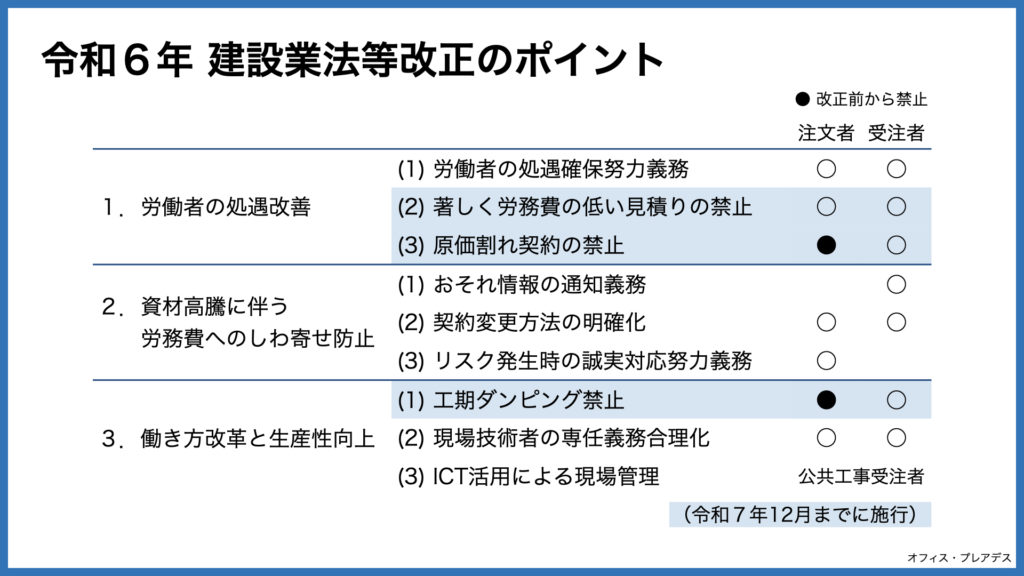

建設業法等改正のポイント(全体像)

今回の改正の中で、担い手確保に関するポイントは、次の3つのテーマに分けられています。

- 労働者の処遇改善

- 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

- 働き方改革と生産性向上

では、それぞれのテーマについて解説を加えてみましょう。

1.労働者の処遇改善

(1)労働者の処遇確保努力義務

建設業者に対して、「労働者の処遇改善」が努力義務とされました。ただし、それだけでは効果が期待できないでしょうから、国が取組状況を調査・公表することが予定されています。

(2)著しく労務費の低い見積りの禁止

著しく低い労務費等による、見積書の作成(受注者)や作成・変更依頼(注文者)が禁止されます。これに伴い、国土交通省内に設置された中央建設業審議会が、「労務費の基準」を作成する予定です。

(3)原価割れ契約の禁止

原価割れ契約については、これまで注文者が「自己の取引上の地位を不当に利用して」締結することが禁止されていました。今回の法改正によって、受注者も原価割れの契約を結ぶことが禁止されます。

2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

(1)おそれ情報の通知義務

資材価格の高騰など、請負金額に影響を及ぼす事象(リスク)が予測される場合、受注者から発注者に情報を提供することが義務化されました。

(2)契約変更方法の明確化

資材価格が高騰した場合における、請負代金等の「変更方法」を契約書に記載することが義務付けられました。改正前とは異なり、「変更しない」等の記載は認められません。

(3)リスク発生時の誠実対応努力義務

実際に資材価格が高騰し、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときに、注文者が誠実に協議に応じることが努力義務とされました。なお、協議の結果、「変更しない」ということもあり得ます。

3.働き方改革と生産性向上

(1)工期ダンピング禁止

著しく短い工期での請負契約(工期ダンピング)については、これまで注文者に対する禁止規定がありました。今回の法改正によって、受注者にも工期ダンピングが禁止されます。これに伴い、中央建設業審議会が、「工期の基準」を作成する予定です。

また、工期に関しても、受注者による「おそれ情報」の通知義務と変更協議の申入れ、そして発注者による誠実対応努力義務に関するルールが追加されました。なお、工期の変更方法は、今回の法改正前から、契約書の法定記載事項となっています。

(2)現場技術者の専任義務合理化

(3)ICT活用による現場管理

今回のテーマから外れているので簡単な説明にとどめますが、営業所技術者(専任技術者)や配置技術者の「専任」に関するルールが若干緩和されました。また、CCUSの活用によって施工体制台帳の提出が省略できるようになりました。

上記1から3を表にまとめると、次のようになります。

建設業法等改正のポイント(再整理)

国土交通省の資料はテーマに分けて解説されており、施行済みのルールと施行前のルールが混ざってしまっています。そこで、施行日を基準にして、「担い手確保」に関する改正を再整理してみましょう。

令和6年12月施行

受注者に対して、「おそれ情報」の通知が義務付けられました。資材の高騰(による労務費の削減)や工期の延長につながるような情報について、契約締結前に受注者から注文者に伝える必要があります。

もっとも、通知しなかったことによる罰則はありませんし、通知しなくても契約変更の協議を申し入れることは可能です。請負金額や工期に影響を及ぼすようなリスクについて、契約前に受注者が調べておくことを促すためのルールといえるかもしれません。

また、注文者に対しては、事前通知に基づいて請負金額や工期の変更協議の申入れがあった際に、誠実に対応することが努力義務とされました。

さらに、契約書に請負代金の変更方法を記載することも義務付けられました(工期の変更方法は改正前から)。

令和7年12月までに施行

著しく低い労務費等による見積りが禁止されます。また、これまで注文者に対して禁止されていた、原価割れや著しく短い工期で契約を締結することが、受注者に対しても禁止されます。

具体的には、労務費や材料費を記載した「材料費等記載見積書」の作成が努力義務となります。

おわりに

最初に確認したとおり、建設業における「低賃金」「長時間労働」を改善するために、今回の法改正が実施されています。

建設工事を請け負う受注者が労務費(を含む請負金額)と工期をしっかりと確保することによって、働いている建設技能者の処遇が改善される……という考え方ではないでしょうか。

努力義務にとどまっている部分もあり、実効性については正直に申し上げて疑問が残ります。しかし、担い手、とくに技能者の確保が、建設業にとって重要な課題であることは間違いないでしょう。今回の法改正が職場環境の改善につながり、さらには担い手の確保につながってくれることを期待しています。